A chi calza la Pasqua

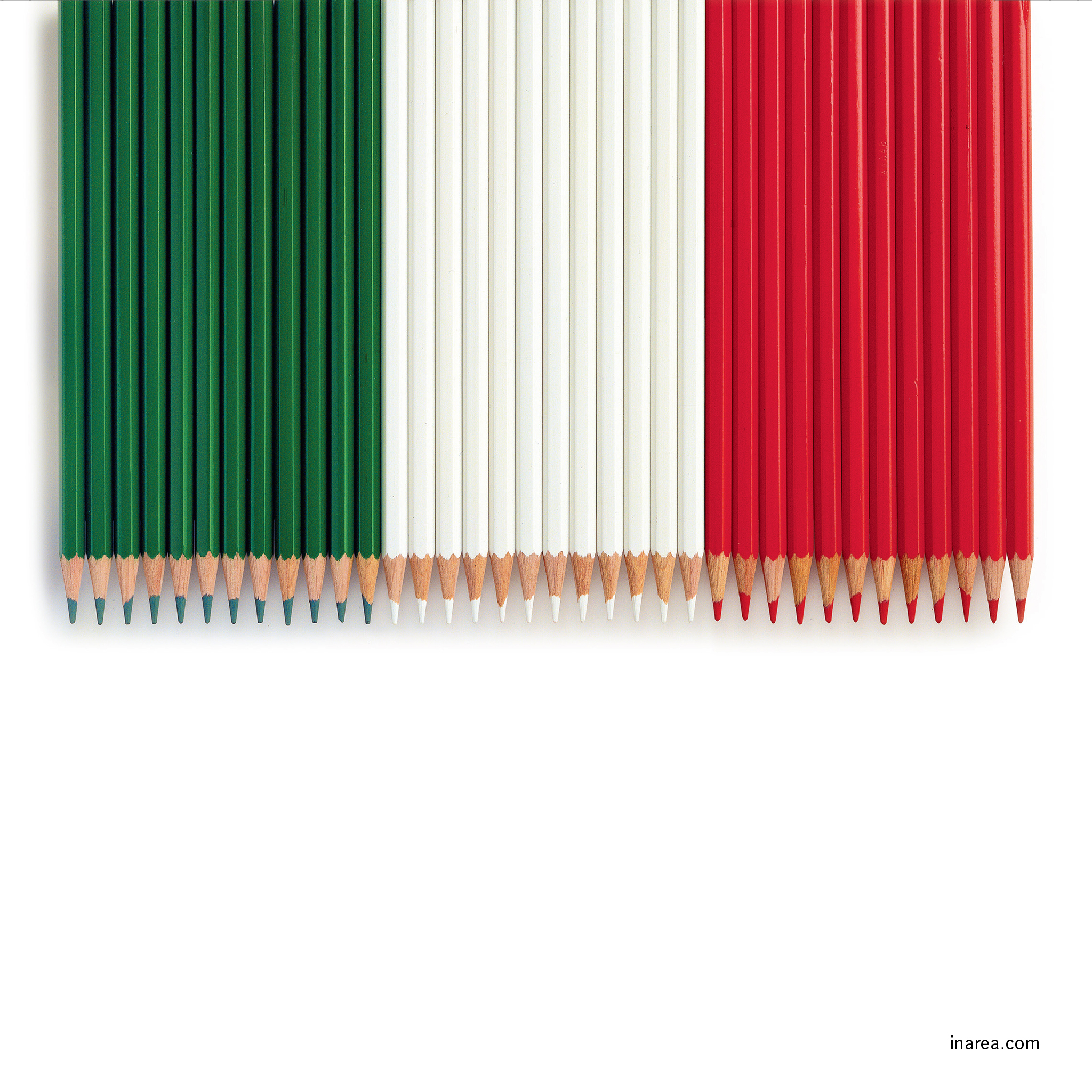

PERCHÉ LE AZIENDE HANNO BISOGNO DI LEADER GENTILI Se un noto motto si chiede se sia nato prima l’uovo o la gallina, la stessa cosa potrebbe valere per chi ha la patria potestà sul tema Pasqua: coniglio o lepre? Certi che la risposta ricadrebbe sul primo, dobbiamo invece dire che inizialmente era un affare da lepre, dea dei boschi, fertile e veloce, e non solo al galoppo: era infatti la prima, tra gli animali della foresta, a svegliarsi dal letargo per far capolino tra le primule di marzo. Tutte queste coincidenze – di tempo e di specie – ne facevano l’animale che per eccellenza aveva voce in capitolo per parlare di Pasqua. Ad un certo punto, però, è avvenuto lo switch, per cui il coniglio diventa l’animale che porta in dono le uova ai bambini per Pasqua (una tradizione attestata in Germania tra Medio Evo e Rinascimento). È questo un animale del tutto diverso e decisamente pantofolaio: se la lepre corre, lui si rintana. Ma la comfort zone non è detto che sia sempre qualcosa da cui venir fuori. Ad esempio, il nostro esemplare alla buon’ora è pronto a srotolarsi per fare il pieno d’uova: chiamiamola pure calza pasquale. Buona Pasqua da tutto il team di Inarea Identità stagionali Joseph Jastrow, psicologo della fine dell’800, sottopose quest’immagine a un gruppo di bambini: la domenica di Pasqua vi riconoscevano un coniglio, mentre a ottobre un’anatra… l’immagine del “coniglio-anatra” è l’“illusione interpretativa” per eccellenza. MadeInarea Coniglio o lepre? Italo non aveva dubbi su chi dovesse incarnare un’idea di velocità e di leggerezza al tempo stesso. Noi le abbiamo forma e trasformata in un brand conosciuto e amato (anno 2011).