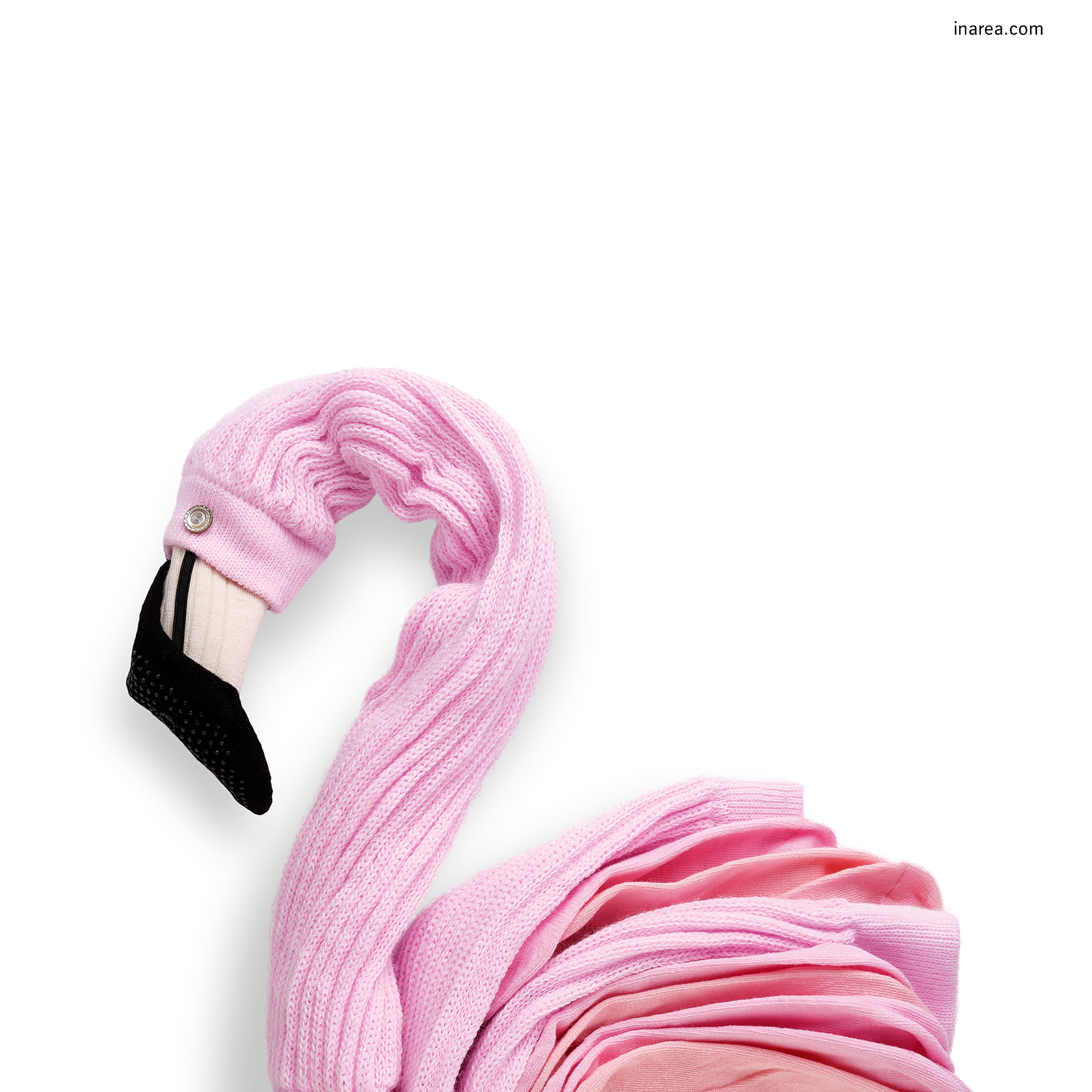

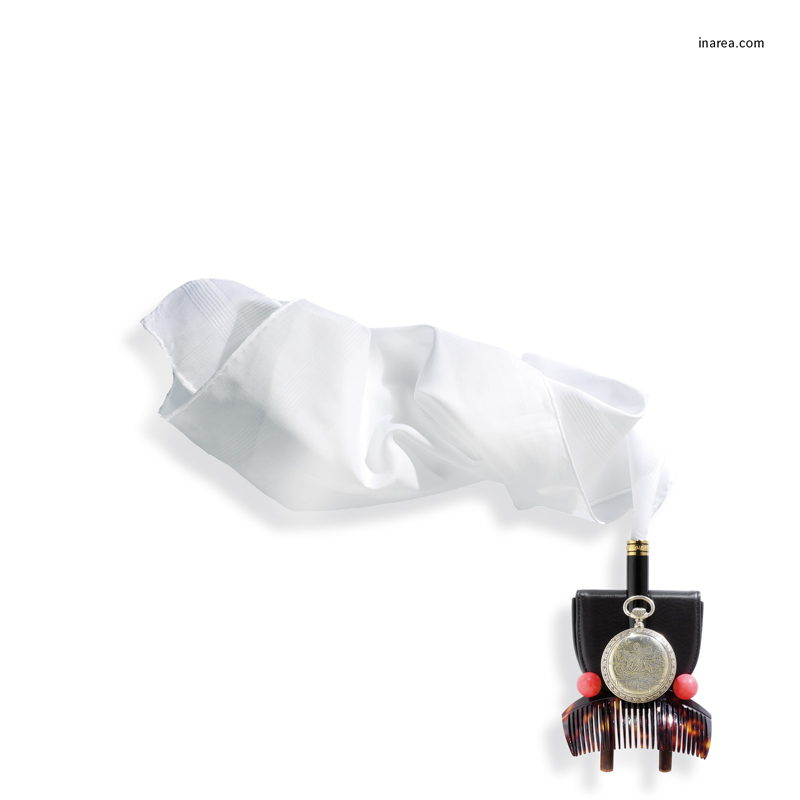

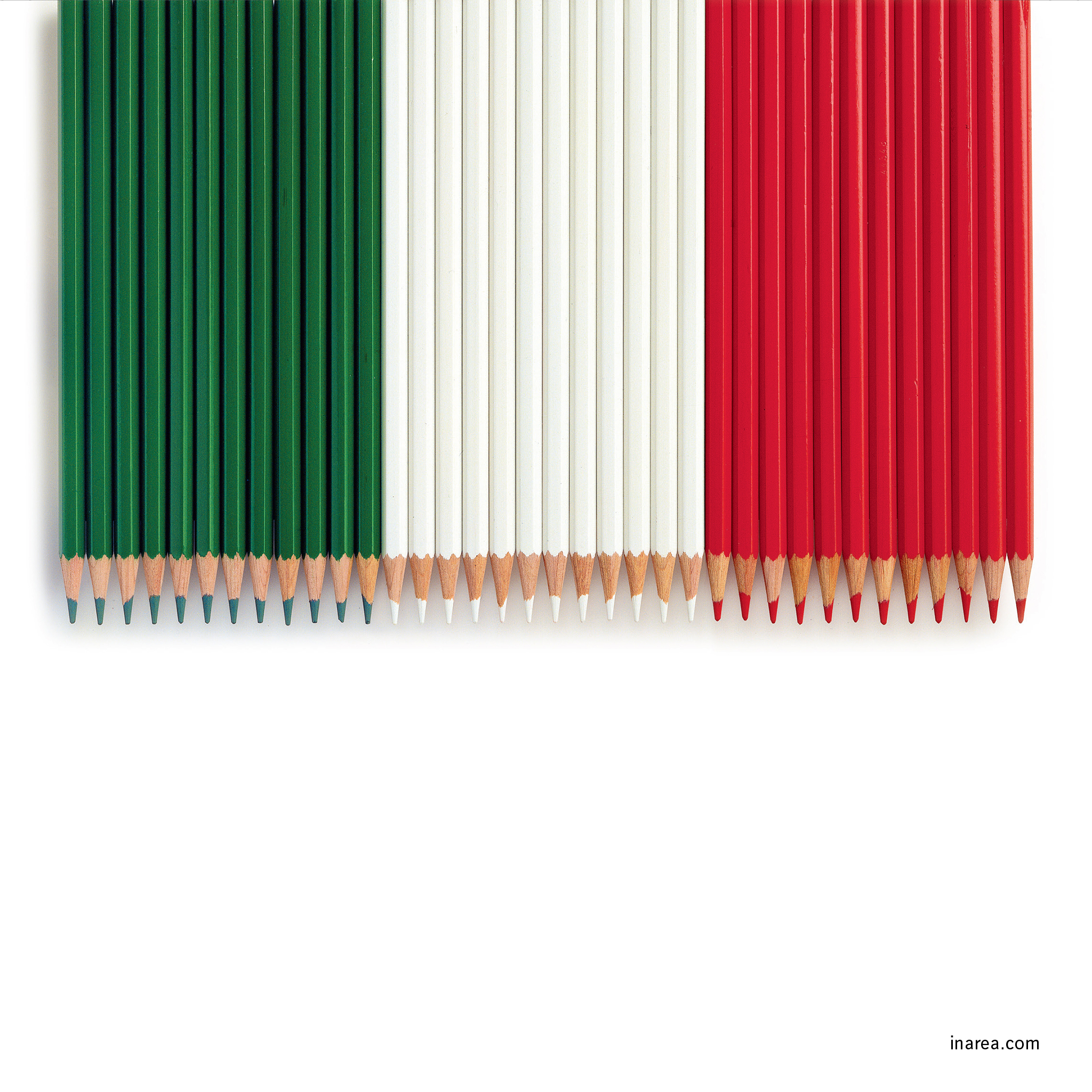

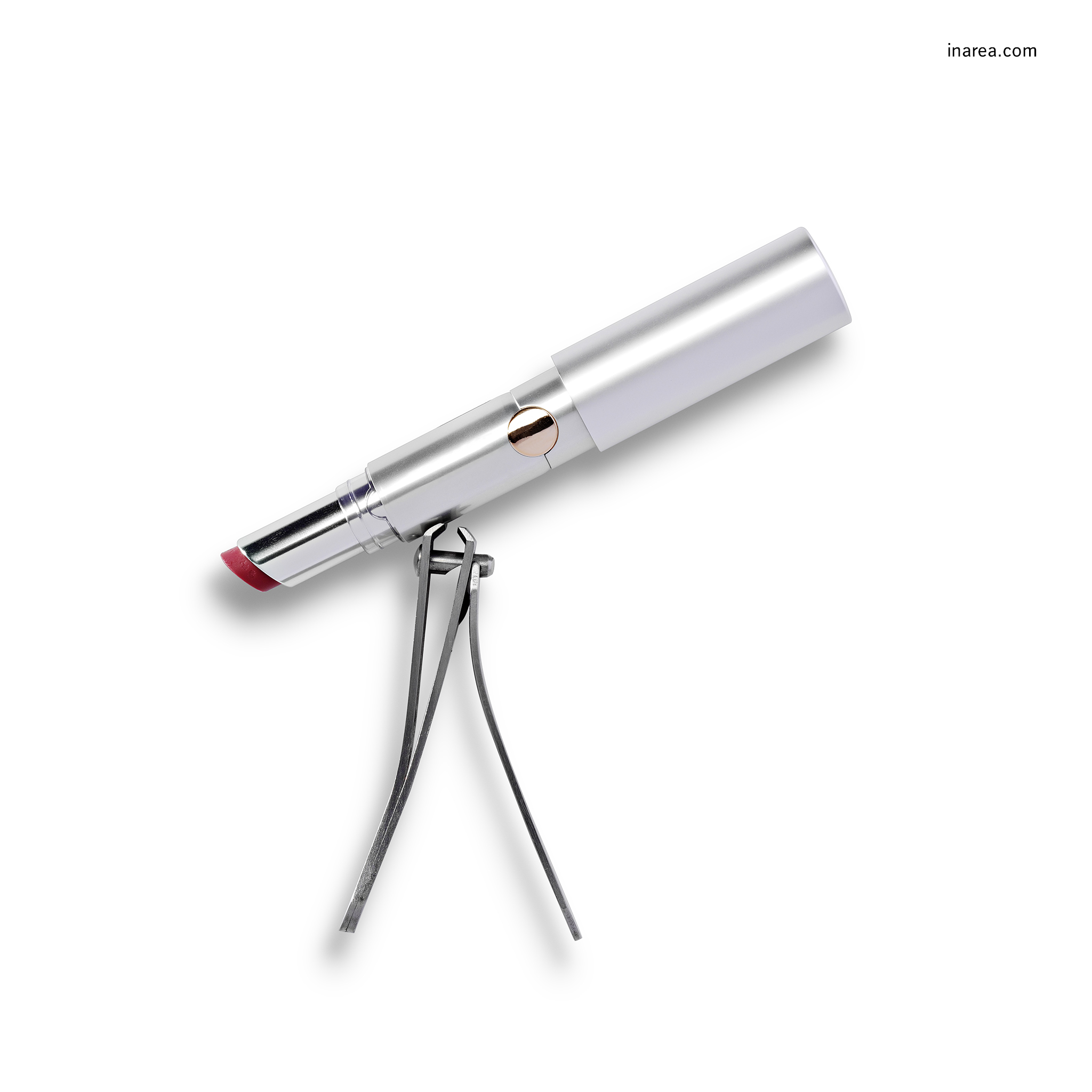

“Bee’s knees” è un modo di dire inglese che sta per “high standard”, espressione avvinta da zelo professionale. Così può essere la performance, l’aspettativa, ma anche i desiderata delle cosiddette soft skills: “il candidato deve avere propensione al lavoro di gruppo, spiccato problem solving e attitudine al team building”. È il refrain più noto di LinkedIn. L’ape, da cui derivano queste espressioni, è da sempre associata al lavoro, quello corale, onesto e organizzato. Non a caso, è stata adottata come marchio di associazioni operaie e di banche popolari. Con lo stesso spirito, è entrata in ben 74 stemmi di comuni italiani e in un numero imprecisato di quelli di città e paesi, in tutta Europa. Ma è anche simbolo di immortalità e di resurrezione e con questi significati fu scelta, dai Merovingi prima e da Napoleone più tardi, quale riferimento araldico. È insomma un insetto così fiero del suo standing da evocare una certa propensione ai fasti. I Barberini, ad esempio, quando nel 1623 si ritrovarono un papa in casa (Maffeo alias Urbano VIII), si affrettarono a cambiare il logo di famiglia. Così, la loro araldica su frontoni e fontane si presentò con tre api; ma in origine erano tafàni. Da commercianti a papi, il cambio di standing richiedeva anche quello di crisalide e questa storia ci insegna che, nel ridisegnare la propria identità, ognuno può scegliere l’animale-totem che vuole… Per questo weekend, tuttavia, srotoliamo lacci e calzini della nostra ape e la portiamo nelle Marche dove, affacciata sulla costa di San Benedetto del Tronto, campeggia dal 1997 una scultura, con una frase: “Lavorare, lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare” (del torinese Ugo Nespolo). Non è decisamente un messaggio motivazionale da lunedì mattina, ma un invito a bandire dal lavoro invidia e avidità: praticamente ciò che non avverrà mai dentro un alveare. Decisamente high standard la nostra ape ed è così che ci vogliamo rappresentare. Buon Primo Maggio, e buon lavoro. Perenni originali Ci piace così tanto l’ape da averla assunta come simbolo di Inarea perché sa lavorare alla creazione di originali. Nel dubbio su come rappresentarla, tuttavia, abbiamo dato sfogo alla creatività dei nostri designer e il risultato è stato un piccolo alveare. MadeInarea Nel 1983, quando disegnammo il simbolo della CGIL, l’idea di smart working, magari proprio riva al mare, non era praticamente immaginabile. Il marchio, esteso al sistema di identità, fu adottato ufficialmente dalla Confederazione nel 1986. E ci piace constatare che, a distanza di quasi quarant’anni, l’immaginazione di allora abbia conservato una giusta contemporaneità. Anche per questa Festa del Lavoro!