Cadono frutti in testa?

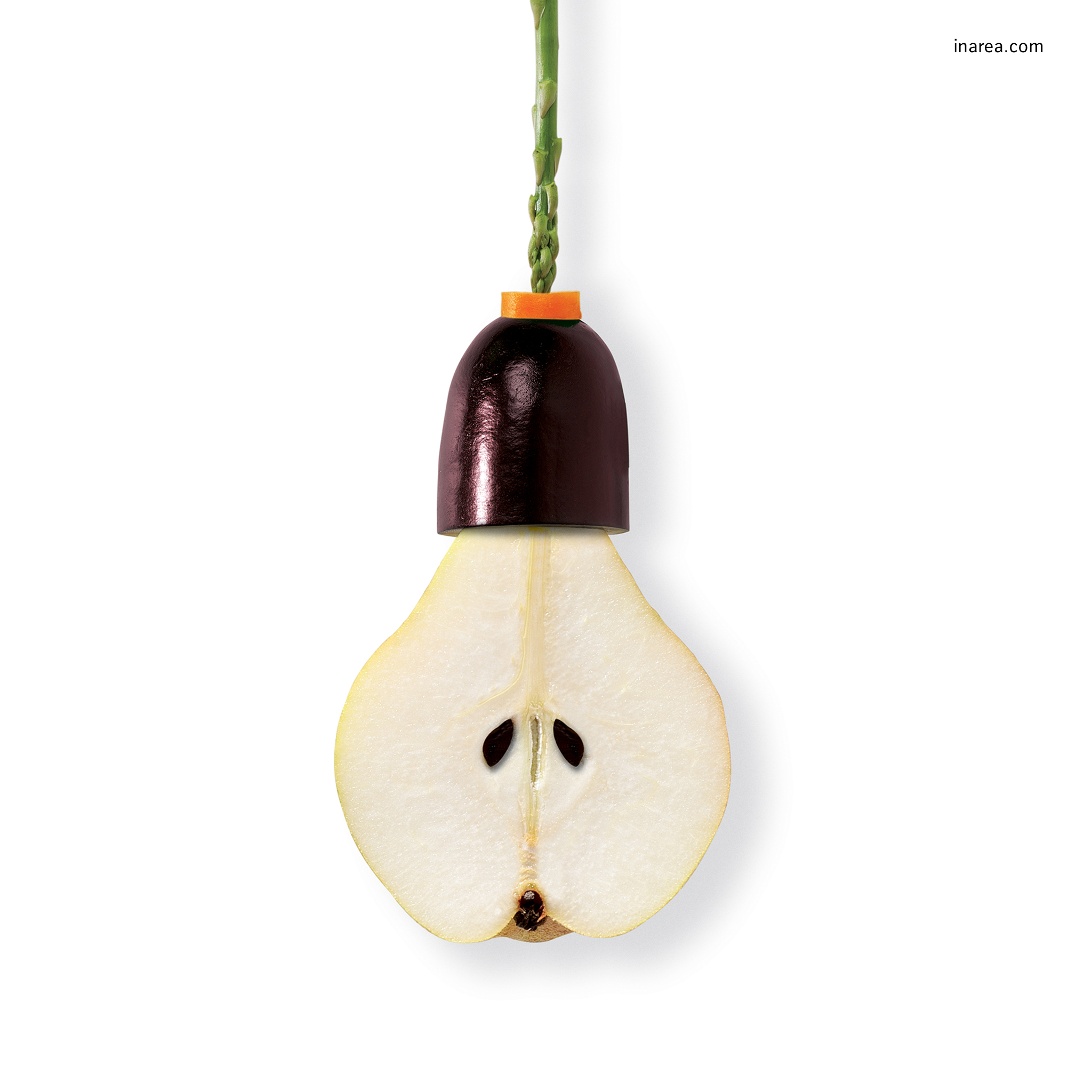

Il 2022 corre sui cavi dell’alta tensione. Ma qualcuno, prima di noi, non aveva avuto dubbi sul fatto che sarebbe stato un anno un po’ distopico: è il caso di Fahrenheit 451, il romanzo scritto nel 1953 e ambientato in un punto non ben specificato dopo il 2022. Lì, la città era luminosa ma triste, perché l’ordine era di bruciare tutti i libri. Oggi, la Tour Eiffel e la Mole Antonelliana condividono il risparmio sulle luminarie. Effettivamente, la fantascienza non era arrivata a tanto… A pensarci bene, tutto quello che ha fatto la cultura della nostra modernità è basato sul brulichio luccicante di una città che sale; ininterrotto più o meno dal 1900 ad oggi. Ora, sembra che si deve un po’ rallentare e il design si sta organizzando per bene. Succede alla Nike, ad esempio, che vede il futuro dell’abbigliamento sportivo al minimo di zip e cuciture: semplificando le linee, il ciclo produttivo e il consumo di energia ringraziano. Forse, questo presente a voltaggio un po’ più basso non è poi così male: cadono mele (pardon, pere) in testa, si accendono nuove lampadine…